POSSO RUBARE ANCH’IO LA MARMELLATA?

Gianluca Marziani

LA FREGNA REGNA, disse un giorno Remo Remotti.

Vi giuro che non potevo iniziare altrimenti (e l’inizio, come molti sanno, segna il futuro cammino). Da quel regno parto per istinto e lì sempre giungo per le impervie vie della ragione. Inutile negarlo, è questa la mia idea cardiaca del mondo incrociata con l’idea remottiana di mondo: visuale tattica e tattile per gentleman del bello supremo, del bene supremo, della goduria suprema. Fidatevi, non è facile scovare un registro stilistico che sia partner dialettico di Remo, una scrittura che fin dal prologo ricalchi la sua libertà d’uomo e artista a proposito, parlare ora di uomo e artista come categorie distinte non ha alcun senso, si viaggia invece sulle corsie preferenziali dell’anarchia speziata, siamo davanti ad un favoloso “borghese” che ha disegnato la rivoluzione dall’interno domestico, partendo dalla Roma dei Parioli e del Circolo Canottiere Aniene, da una madre diplomata in pianoforte a Santa Cecilia, da un padre morto troppo presto, da un nomadismo impaziente, da frequentazioni sfrenate per esperienze altrettanto sfrenate… la vita di Remo si misura per tracce significative, metabolizzate attraverso la scrittura e il fumetto, la poesia e la recitazione: e non da meno attraverso l’arte visiva, secondo cifre che sono ulteriori tracce ad alto impatto semantico, figlie cellulari di citazioni putative che solo l’arte fa rinascere attraverso il segno, la materia, il colore, la forma finale.

Si cade subito nella maniera se cerchi un tono univoco che somigli al grido sussurrato di Remo, alla sua iconoclastia feroce e poetica, al suo modo di rompere qualsiasi accenno di categoria in cui incanalarlo. Procedo, di fatto, come richiede l’istinto controllato: perché Remotti è il contrario di ogni contrario, il cortocircuito infinito, la rabbia che sorride, l’assurdo esprimibile, il massimo del radicalismo nel minimo dello snobismo. Fatico alla ricerca di un linguaggio che lo descriva senza sfasature e falsi rituali; forse l’unico modo di raccontarlo è mettersi in ascolto, osservare e partecipare, metabolizzando il metabolismo stesso, digerendo il meglio della vita, evacuando il moralismo d’accatto, il giudizio a priori, l’invidia del bene e del pene… e allora, caro Remo, evviva la fregna che regna, come ti piace dire ogni volta, quasi fosse un mantra condivisibile, una vertigine pagana. Vivere per Lei. Morire per Lei. Essere per Lei. Studiare, riflettere e analizzare il mondo per attraversarLa ogni volta, come una Lamborghini nera su un’autostrada deserta al tramonto, quando la velocità fende il desiderio e incontra l’inizio della notte, il prologo di una nuova libidine, verso il riposo dell’alba e l’attesa di un altro lancio nel vuoto. Per me, caro Remo, sei come Yves Klein fotografato nel suo salto a volo d’angelo: la tua vita mi ricorda quel lancio senza sicurezze, uno schianto tra zen e anarchia, una vertigine elettrica che s’ipnotizza mentre continua la caduta, attimo dopo attimo, sguardo dopo sguardo, parola dopo parola…

LA FREGNA REGNA è una frase definitiva, un inno da curva in uno stadio filosofico, la catarsi verbale dell’asceta urbano che non abdica alla MONArchia del miglior luogo (la mona) in cui perdersi e rinascere. Remo ha capito che quella sottile linea rosa è detonazione ed esplosione infinita, antidoto contro politica(ccia) e nevrosi, antiossidante per mantenere vivi i pensieri. Rappresenta il vero non-luogo filosofico e sensoriale, l’esperanto del corpo magnetico, un dono che si offre per moltiplicazione senza ripetizione. Remo non ha mai rinunciato a evocarla con un linguaggio intriso di romanità, richiamandola come un mantra di periferia, sempre con quel modo che non prevede discepoli ma amplificazioni collettive di un effetto verbale.

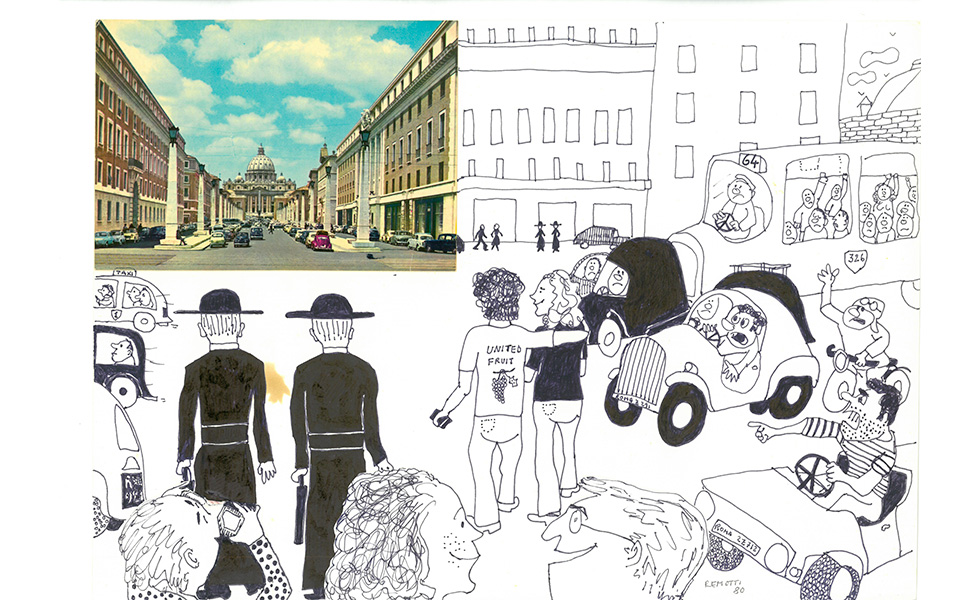

Quanta roba strepitosa hai scritto, dipinto, elaborato, recitato, interpretato, evocato… sei un bene prezioso, un raffinato maestro (fatti chiamare maestro anche se certe parole ti fanno incazzare) che ha capito il senso multiplo della vita, esprimendo quel tenore filosofico che mescola complessità e semplicità, usando il tuo ESSERE ROMANO come un’esplosione che ripulisce le apparenze poco “presentabili” della lingua italico/romana. Sei l’animale creativo dell’azione continua, degli odori urbani, della conquista senza obiettivo, del caos poetico, dell’essenza che colpisce al cuore. Non concepisco ROMA senza la tua muscolosa vena antagonista. Sei voce limpida e trasversale, megafono polifonico che rende la città un gigantesco “speaker’s corner” per orecchie predisposte. Mi viene da dire: REMO REMA A ROMA SENZA RIMA.

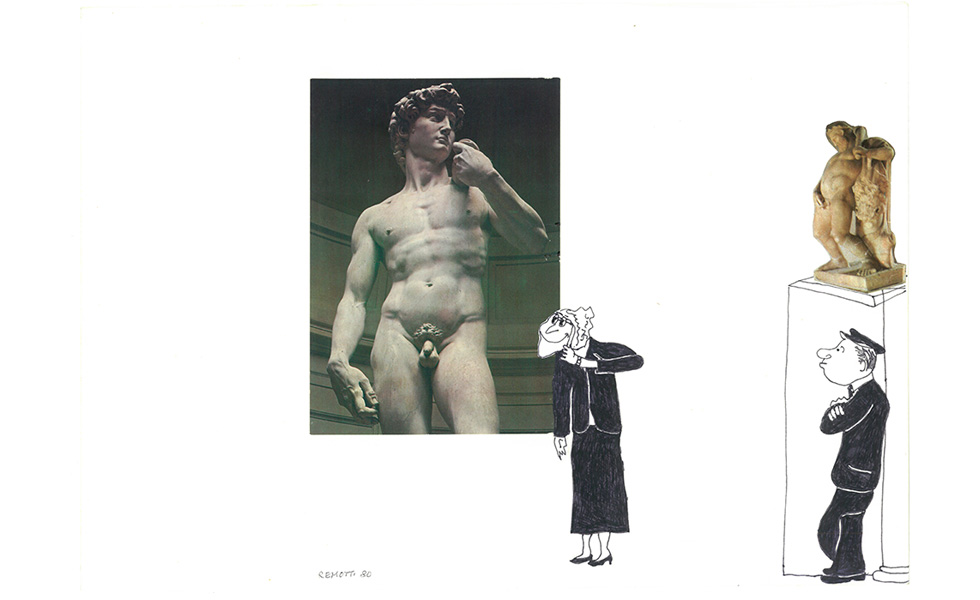

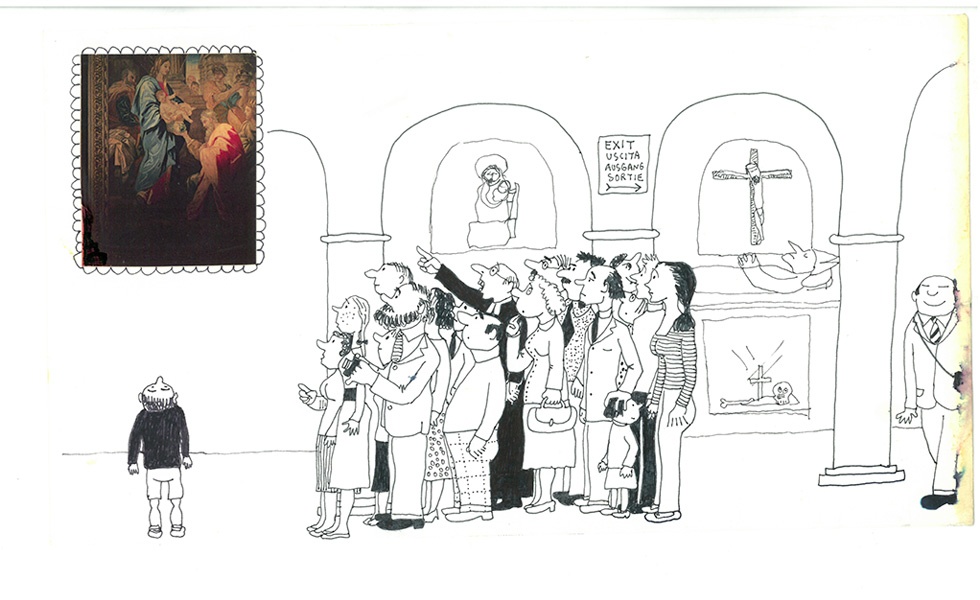

Adesso, però, vi racconto un Remo Remotti che solo alcuni conoscono. Non un Remotti minore, semmai un Remotti da studio, intimo solo perché l’arte visiva esige una solitudine per uomini primi, uno spazio concluso senza conclusioni affrettate (come talvolta accade con il cinema o la scrittura), un cielo calpestabile in cui risuoni lo stridio alato dei materiali, dei colori, delle forme plastiche. L’arte visiva rappresenta il paio d’ali che il nostro amico ha idealmente indossato quando la parola non bastava, quando il corpo non bastava, quando la scrittura non bastava: due ali di lamiera colorata, gialle come lattine d’olio per motori o rosse come carrozzerie fuoriserie, due ali artigianali che ricordano le utopie di Panamarenko, gli assemblaggi ferrosi di Jean Tinguely, le poesie aeree di Alexander Calder. Gli esordi lo vedono alle prese con la PITTURA, in sintonia con gli andamenti tipici del Dopoguerra, tra imprescindibili scie informali e l’eco del pop, in arrivo seriale sul mercato dello sguardo. I quadri giovanili risentono di voci gradualmente digerite: Remo sembra ascoltare gli espressionismi del gruppo Cobra di Karel Appel e Asger Jorn, altre volte si orienta verso Mario Mafai e Scipione, in generale verso le gesta di una Scuola Romana dai caratteri irascibili e incendiari. Su ogni visione ha messo qualcosa di personale, un’intimità urlante ma trattenuta, come se il colore fosse pronto a schizzare gocce su Roma, sulle sue ferite aperte, sulle rovine di una città decadente eppure ammaliante. E’ una pittura che lancia il grido - come avverrà tramite le poesie – attraverso figure che pescano dai ricordi adolescenziali, dai tramonti capitolini, dal Barocco e dai barattoli sugli scaffali, da officine e botteghe, mare e campagna, amici e conoscenti… La pittura somiglia ai suoi scritti pirateschi, è intrisa di frammenti privati, ricordi infantili, emozioni che il colore veste e poi spoglia, lasciando impronte che sono indelebili come tufo millenario. Passano gli anni, aumenta l’intreccio d’incontri e frangenti speciali, ed ecco la pittura dare spazio a una formula che chiamiamo RILIEVI, dove rimane la frequenza compositiva del piano bidimensionale ma entra il materiale di scarto, la cucitura del metallo tramite centinaia di chiodi. Nasce un lavoro di tasselli irregolari e suture che cernierano la figurazione, creando puzzle informali che hanno la memoria di Alberto Burri e il presente del Pop. Il dado e la vite diventano contrappunti estetici, scansioni a rilievo che evocano un pop sintetico, vicino al disegno oggettivo del suo amico Renato Mambor. I loro lavori, visti a distanza di anni, hanno una felice complementarietà, come se avessero colto la zona tattile del pianeta, la natura sensoriale dei frammenti naturali e artificiali. Spicca una mescolanza tra nature (ad esempio l’albero) e artifici (ad esempio il dado e la vite con la loro attitudine industriale), una cosciente ibridazione che i due artisti hanno captato attorno a loro, cogliendo la trasformazione del paesaggio e l’avvento tecnologico, intuendo la deriva del consumo e la formazione del fossile metropolitano. Per Remotti è il materiale vivo la vera ossessione, quasi uno specchio della sua curiosità onnivora, del suo nomadismo geografico, della sua cifra simbolica. La SCULTURA ne definisce così gli esiti necessari, come se l’opera volumetrica fosse il destino d’obbligo, una posizione pittorica dentro lo spazio reale. La sintesi dei suoi cubi cuciti, dei cubi seriali dai colori primari, dei cubi impilati a totem, riguarda sempre un disegno oggettivo che spunta nello spazio caotico del reale. Minima la differenza col quadro: in fondo, si tratta di interpretare il paesaggio come superficie su cui dipingere, in tal caso attraverso oggetti reali, modificati con verniciature industriali che li fanno spiccare come stelle pop nella cosmogonia urbana.

PITTURA + RILIEVI + SCULTURA… la visione artistica di Remotti ha il metro lineare della coerenza, sia in termini compositivi che ideativi. L’opera sfugge al margine delle categorie, attraversa i generi per ribaltarli nel loro contrario, in sintonia con un certo clima Anni Sessanta, quando le contaminazioni linguistiche erano spontanee e realmente innovative. La sequenza del catalogo evidenzia il filo rosso che cuce assieme la vertigine figurativa, la passione per il materiale povero, l’intuito cromatico, l’ironia dietro ogni geometria, il valore ideologico del frammento, la simbologia di alcuni archetipi primari (il triangolo e il cubo in particolare). Per concludere, osservate l’utilizzo dei tubetti di colore ben spremuti e raccolti assieme, sorta di campo aereo per agricolture visionarie: è la più simbolica tra le immagini remottiane, sintesi di caos e controllo, amplesso di forma e contenuto, scatto ludico dentro il rigore dei margini, tensione tattile e apertura allo spazio reale. Tutto pare immobile eppure le opere trattengono lo stesso grido sussurrato delle performance poetiche. Remo Remotti ha saputo gestire l’incazzatura militante, sublimandola nel modo muscolare di costruire il lavoro, nello sforzo compresso ma leggibile, in quel meccanismo manuale di SCRIVERE PER IMMAGINI.

La stima, caro Remo, diventa sentimento per quello che hai espresso, per la tua lezione di civiltà morale, per la potenza sotto instabile controllo, per la follia che hai reso arcobaleno. Ve lo dico, amate Remotti a prescindere. E non fermatevi alle singole parole che allagano per ripulire. Andate oltre il suo urlo rabbioso: perché dietro la rabbia batte la passione dei rivoluzionari poetici. Il grido di Remo scivola sotto i ponti del Tevere, s’incunea verso Borgo Pio e il Vaticano, varca il Rione Prati e sale verso la collina dei Parioli, entra dentro Villa Borghese e arriva nel Tridente per poi raggiungere Piazza Venezia, solcando il margine delle mura antiche, toccando San Giovanni e l’Appia, fino ai Castelli per deviare verso Ostia e Fregene, davanti al mare che ha visto morire Pasolini, davanti alle vie storiche che escono dalla città, tra strade piene di mignotte, su quei sampietrini che hanno registrato il rumore polifonico del mondo… a proposito, anch’io me ne volevo annà da Roma, poi però ce so rimasto. E alla fine meglio così, non esiste un Eden se non tra i dettagli che da soli rendiamo il nostro piccolo paradiso.

Comunque sia, per chiudere come piace a te: VIVA LA FREGNA.

Il 16 Novembre 2024 REMOTTI avrebbe compiuto 100 anni.

Il 16 Novembre 2024 REMOTTI avrebbe compiuto 100 anni. Dal 16 novembre 2024, in occasione del centenario di Remo, uscirà "Me ne andavo da quella Roma...(reloaded)", la nuova versione rimusicata della storica poesia di Remotti, con la Direzione Artistica di Tommaso "Piotta" Zanello, che è anche produttore e compositore insieme a Francesco Santalucia.

Dal 16 novembre 2024, in occasione del centenario di Remo, uscirà "Me ne andavo da quella Roma...(reloaded)", la nuova versione rimusicata della storica poesia di Remotti, con la Direzione Artistica di Tommaso "Piotta" Zanello, che è anche produttore e compositore insieme a Francesco Santalucia.